Les villes de demain - La ville hostile

Futuristes, écologiques ou dystopiques, les villes de demain fascinent les écrivains. Qu’elles soient utopistes ou cauchemardées, elles interrogent le rapport à l’espace et au vivre-ensemble.

Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick (1968)

Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? est un roman de science-fiction dans lequel la planète Terre, dévastée par une guerre nucléaire, n’est plus habitée que par de rares humains qui n’ont pas émigré sur Mars, la plupart du temps parce qu’ils n'en avaient pas les moyens. Rick Deckard est l’un d’entre eux. Chasseur d'androïdes à San Francisco, il rêve d’un vrai mouton.

Dans cette ville dépeinte comme un espace post-apocalyptique, déserté et déshumanisé, symbole du déclin de la civilisation, il survit parmi les ruines technologiques d’un monde vidé de sens. Tout y est faux ou imité : les émotions simulées par des machines à humeur, les relations médiatisées par des écrans et les animaux mécaniques. L’urbanité devient un décor de simulacres où l’homme, isolé, perd contact avec le vivant. D’où cette quête effrénée du héros d’un mouton bien vivant qui revêt ici la valeur du réel et d’une empathie quasiment disparue.

« Il faut être avec d’autres, songea-t-il, pour vivre tant soit peu. Pourtant avant qu’ils arrivent, je supportais d’être tout seul dans cet immeuble. Mais tout est changé, maintenant. Il n’y a pas de retour en arrière possible, se dit-il. »

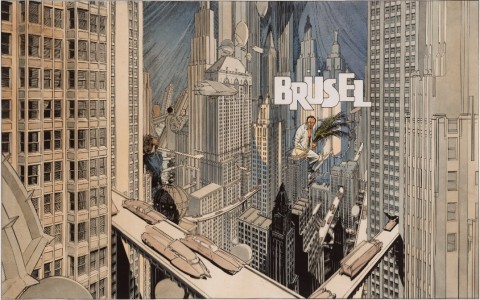

Les Cités obscures de Benoît Peeters et François Schuiten (Casterman, 1983)

Les Cités obscures de Benoît Peeters et François Schuiten donnent à voir, dans chacun des onze albums que composent la série, une cité différente présentée comme un personnage central, vivant, symbolique et changeant.

Toutes forment un univers parallèle au nôtre, où l’urbanisme, la science et l’art déterminent la destinée humaine. L’architecture y incarne le pouvoir des idées sur la matière : des cités verticales, labyrinthiques ou géométriques naissent de la foi absolue de leurs habitants en un modèle rationnel, religieux ou esthétique. Toutefois, ces utopies urbaines tournent souvent à la dystopie. Chaque ville, poussée à l’extrême, révèle ses dérives : Xhystos glorifie la vitesse et la modernité jusqu’à l’aliénation ; Brüsel, cité du progrès, s’autodétruit sous le poids de la spéculation ; Urbicande s’effondre après l’expansion incontrôlable d’un réseau géométrique ; tandis que Samaris, illusion parfaite, incarne le vide et le mensonge d’une cité entièrement artificielle.

Le cycle célèbre la puissance esthétique de l’urbanité tout en avertissant contre ses excès : chaque cité obscure est une tentative de créer un monde parfait… qui révèle finalement la fragilité de toute utopie.

La Zone du dehors d’Alain Damasio (Cylibris, 1999)

Dans La Zone du dehors d’Alain Damasio, la ville de Cerclon n’est autre que la figure centrale du contrôle social et le symbole d’une utopie devenue totalitaire. Elle incarne un modèle de société lisse, circulaire, sans conflits apparents, où tout est ordonné, mesuré et surveillé. L’espace urbain reflète parfaitement cette volonté d’harmonie absolue : géométrie parfaite, transparence, propreté, rationalité. Cette perfection cache toutefois une violence douce, celle d’un pouvoir diffus fondé sur la peur du désordre et le conformisme volontaire. Cette cage dorée apparaît comme un espace d’aliénation consentie dans lequel la sécurité remplace la liberté.

En opposition, la Zone du dehors — territoire sauvage et indompté situé à l’extérieur de la ville — symbolise la liberté, le désordre, la possibilité d’une autre vie. Dans cet espace de la dissidence, les rebelles cherchent à réinventer la politique, la parole et le lien humain.

Damasio dénonce ici la dérive d’une civilisation hyperconnectée qui transforme la cité en machine à normaliser les corps et les esprits, la Zone incarnant, quant à elle, l’échappée vers un dehors poétique et politique.

« On se retrouve contraint, pour maintenir la cohésion sociale, d’instaurer un contrôle maniaque et vétilleux sur le moindre petit comportement fautif de chaque citoyen. Et ça donne Cerclon : la démocratie comme liberticide collectif … »